今回の記事は、株式投資初心者にこそ知ってほしい「信用取引」について!

信用取引の仕組みやリスクについて、一緒に学んでいきましょう。

↓動画でも解説してますので、ご覧ください!

信用取引とは

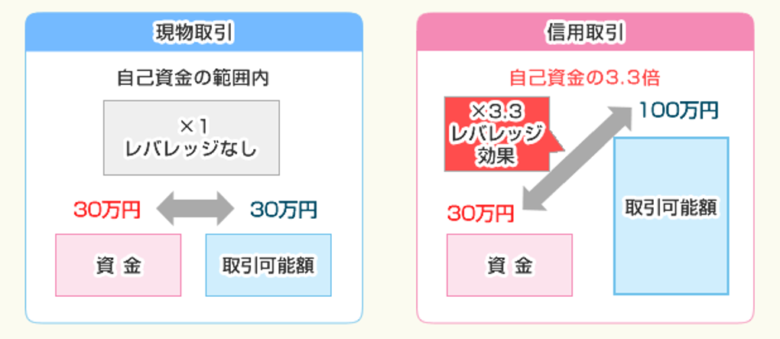

信用取引とは、お金や株式を担保にして証券会社からお金や株式を借りて株式の売買を行うことを言います。自分の資産以上のお金で取引できることが信用取引の魅力と言えます。

30%の委託保証金(30万円以上)が必要なため、預けた担保の最大3.3倍という大きな金額の取引が可能です。つまり、300万円担保にすれば1000万円の株式取引ができるのです。これをレバレッジ効果といいます。

信用取引には「信用買い(買建)」と「信用売り(売建)」の2種類があります。それぞれどのような取引か詳しく見ていきましょう。

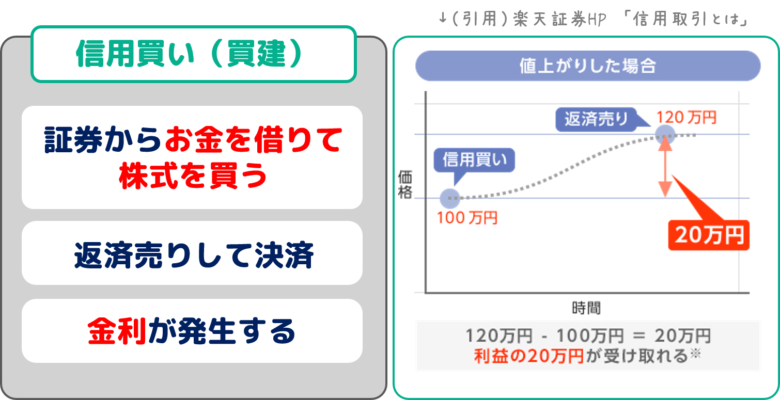

信用買い(買建)

「信用買い」は、証券会社からお金(買付け代金)を借りて株式を買うことです。例えば、1株10,000円の株式を100株購入したい場合、担保として30万円分のお金または株式があれば証券会社から100万円を借りて購入することができます。

株価が値上がりした場合には、株式を売却して借りたお金を返すことができ、差額の利益が自分のものになります。値下がりした場合は、損失分が保証金から差し引かれます。

【売却価格 ー(借りた買付け代金+手数料+貸株料+諸費用)=自分の利益または損失】となります。

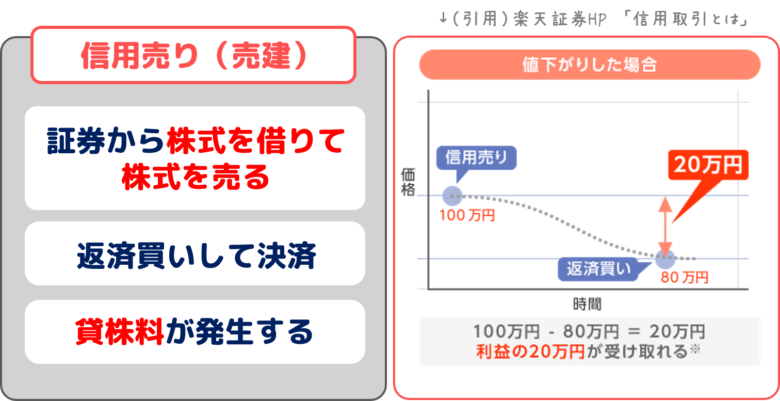

信用売り(売建)

「信用売り」は、保有していない株式を証券会社から借りて売却することです。売りから入れることは現物取引ではできませんので、信用取引の特徴ともいえます。

信用売りは株価が値下がり場合に、返済買い(株を買い戻す)ことで利益を出します。

【借りた株の価格 ー(返済買い代金+手数料+金利+諸費用)=自分の利益または損失】となります。

この信用売りは、現物取引にはない信用取引の特徴と言えます。株価が下がる局面でも儲けるチャンスがあるのです。

信用取引のリスク

信用取引は借金して株式取引をしていることを忘れてはいけません。多くのリスクがあることを理解しておきましょう。

コストが高い

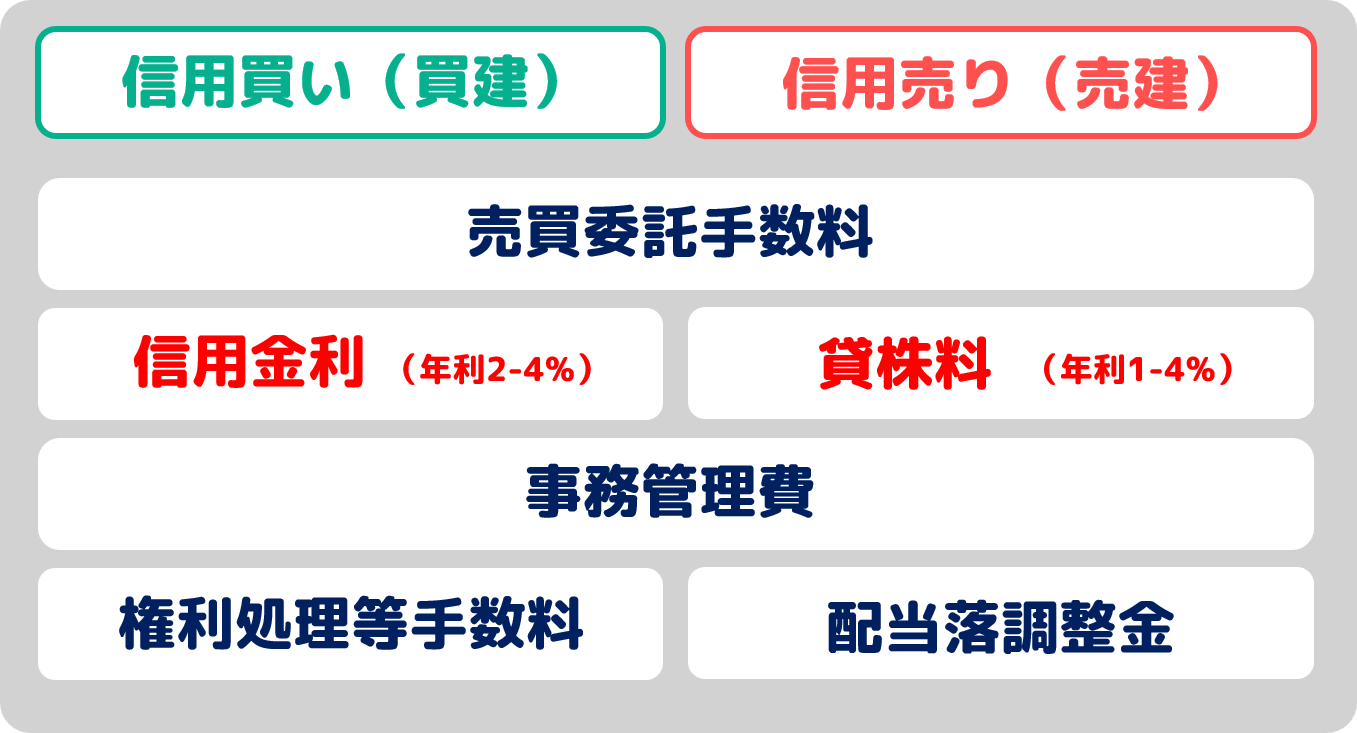

先述した通り、信用取引には金利や手数料がかかってきます。信用買いか信用売りかによってどの手数料を支払うかは変わってきますが、どちらも多くのコスト(費用)がかかります。権利確定日や配当金が絡んでくると、金額の計算は更にややこしくなります。

以下のような諸経費を支払う必要があります。(※証券会社によって手数料の名称が異なる場合があります。)

証券会社から借りたお金に対して発生する「信用金利」や証券会社から株を借りるために支払う「貸株料」の年利は約2~4%!それに加え、手数料までかかってくると大きく勝たない限り返済しきれませんね。

期日が決められている

期日とは、原則として「何月何日までに決済をしないといけない」という期限のことを指します。信用取引には「制度信用」と「一般信用」の2種類あり、それぞれ期日が異なります。

*制度信用

証券取引所および証券金融会社が取引銘柄や返済の期限、金利を定めている信用取引のことです。取引銘柄数が多く、一般信用より金利が低いため、制度信用を利用する人が多いようです。返済までの期間は最長6カ月間です。

*一般信用

各証券会社が銘柄や返済期日、金利等を、定めることができる取引です。制度信用と異なり、返済までの期間は長期(数年)や無期限、一日(デイトレ)、短期(約14~15日)と証券会社によって複数の期日が設定されていることが多いです。

信用取引は定められた期日以内に取引しなければならないため長期でもつことはできず、期日を超えると強制的(自動的)に反対売買されてしまうため、注意しなければなりません。

また、長期(無期限)で持つ場合でも、金利がかさむためコストは増えていきます。信用取引は長期保有には向かないと言えます。

レバレッジのリスク

FXや仮想通貨と同様に、レバレッジをかけると大きなリターンが期待できる変わりにリスクも大きくなります。

株価が下がって担保にしている委託保証金以上の損失が出た場合、ロスカットといわれる強制決済、または追証(=追加証拠金)をしなければなりません。

「追証(おいしょう)」は追加で保証金を差し出すことです。通常、証券会社ごとに保証金最低維持率が定められており、追証ラインともいわれ、借りたお金・株の約25%~20%程度が多いようです。

以上、信用取引の仕組みやリスクについてでした。

勝てる局面がわからない投資初心者のリコは、自分の資金力に合った投資をしていこうと思うのでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

よろしければ、応援(ポチ)もおねがいします♪