目次

月払い?年払い?子どもの計画性を育てるおこづかいの渡し方

こんにちは、『えすふぁみ☆家族で株投資』です。

土曜日は「子どもとお金」をテーマにお届けしています。

今回は、意外と悩む家庭が多いテーマ——

「おこづかいは月払いがいいの?年払いがいいの?」

という話題を取り上げます。

どちらが正解というわけではなく、子どもの年齢や性格、家庭の教育方針によって“合う形”が違います。

それぞれのメリット・デメリットを知って、親子で「うちに合った方法」を見つけてみましょう。

1. 月払いのメリット:日々の“やりくり力”を育てる

月払いは、社会人でいえば「お給料」と同じ。

毎月決まった金額を受け取り、その中で生活(支出)を管理する練習になります。

今月は何に使うかをあらかじめ考える

欲しいものがあるときは“来月まで我慢”する

使い切ったときにどう対応するかを体験する

この繰り返しが、“計画性”と“我慢する力”を育ててくれます。

そう、この“ちょっと困る経験”こそが、金銭感覚を磨く最高の教材です。

2. 年払いのメリット:大きなお金の“管理力”を養う

年払いは、一度に大きな金額を受け取ることで「長期的な計画性」を学べる渡し方です。

たとえば——

1年間で1万円を渡す

自分で「貯める」「使う」「投資する」などを考える

欲しいものを計画的に購入する練習ができる

その通り。年払いのデメリットは、「大金を前にすると気が大きくなりやすい」こと。

最初の数日で半分使ってしまい、残りをどうしていいかわからなくなる子もいます。

そのため、年払いは“中高生など、ある程度判断力が育った年齢”から始めるのが理想的です。

3. 月払い・年払いの比較まとめ

| 渡し方 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 月払い | 小額の管理で“やりくり力”が身につく | 使い切ると月末まで我慢が必要 |

| 年払い | 大きなお金の“管理力”が育つ | 計画性がないと浪費リスク大 |

4. 計画性を育てる3つの工夫

① おこづかい帳やアプリで“見える化”

使ったお金を記録することで、どこにどれだけ使ったかが一目で分かります。

子ども用のアプリやシンプルなノートでもOK。

「残りいくら?」を自分で把握する習慣がつくと、無駄遣いが減ります。

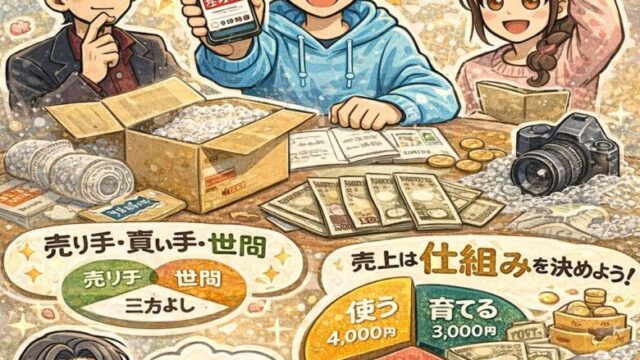

② 用途別に“分けて”考える

「貯金」「ぜいたく」「寄付」など、カテゴリーを分けるのも効果的です。

封筒や箱を3つに分けて管理するだけでも立派な“予算管理”の練習になります。

③ 親子で“振り返りミーティング”を

月末や学期末に「何に使った?」「次はどうする?」を話す時間を設けましょう。

責めるのではなく、「どうしたらもっと上手に使えるかな?」を一緒に考えるのがポイントです。

5. 「使う」「貯める」「育てる」を一緒に学ぶ

おこづかいは、単なる“おまけのお金”ではありません。

子どもにとっては、“小さな家計運営”の練習場。

毎月のやりくりを通じて「計画性」を育てる(月払い)

大きな金額を管理して「資金計画」を学ぶ(年払い)

どちらを選んでも、「親子で話す時間」が一番の教育効果を生みます。

まとめ|渡し方より“育て方”が大切

おこづかいの金額や頻度よりも大切なのは、

「お金とどう向き合うか」を家族で共有すること。

月払いでも、年払いでも、そこに**“考える力”と“話し合う時間”**があれば、

お金の使い方が人生の学びになります。