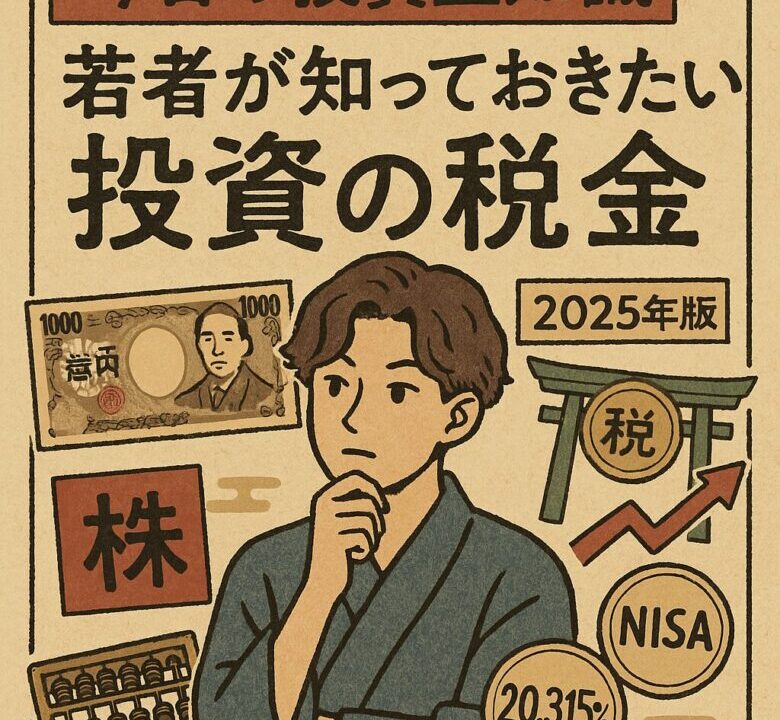

目次

1. 投資利益には税金がかかる

投資で得た利益には、基本的に 税金がかかる ことをまず理解しておきましょう。

対象となるのは以下のような収益です。

株式の値上がり益(売却益)

配当金(株や投資信託からの分配金)

債券などの利子収入

これらの収益は「申告分離課税」という扱いになり、給料などの所得とは別枠で課税されます。

実際のイメージ

例:株で100万円の利益を得た場合

→ 税金として 約20万円 が差し引かれ、手元には 約80万円 残ります。

2. 税率は一律20.315%──内訳を確認

投資利益にかかる税率は、一律20.315%。

その内訳は次のとおりです。

| 税の種類 | 税率 |

|---|---|

| 所得税 | 15% |

| 住民税 | 5% |

| 復興特別所得税 | 0.315% |

| 合計 | 20.315% |

つまり、どれだけ利益があっても一律で約20%の税金が引かれます。

給与所得のように累進課税(所得が増えるほど税率が上がる)ではない点が特徴です。

3. NISAを使えば「非課税」で運用できる

投資の税金を最もシンプルに減らす方法が、NISA(少額投資非課税制度) です。

新NISAの基本(2024年から制度改正)

年間投資枠:最大360万円

(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)非課税保有期間:無期限

対象:20歳以上(未成年はジュニアNISA)

NISAの枠内で得た 値上がり益・配当金・分配金はすべて非課税。

つまり、100万円儲かっても 1円も税金がかからない のです。

ただし注意点

非課税枠を超えた分(一般口座や特定口座での運用)は、通常通り20.315%の課税対象になります。

そのため、「まずNISA枠を優先して埋める」が王道です。

4. 特定口座と確定申告の関係

証券会社で口座を開くとき、一般的には次の3種類から選べます。

| 口座の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 特定口座(源泉徴収あり) | 税金が自動で差し引かれ、確定申告不要 |

| 特定口座(源泉徴収なし) | 取引履歴をもとに自分で確定申告が必要 |

| 一般口座 | すべて手動で申告・計算が必要(上級者向け) |

初心者や会社員なら、「特定口座(源泉徴収あり)」が最も手間が少ない 選択肢です。

税金は自動で引かれ、年末調整や確定申告をする必要がありません。

5. 損失が出たときの対処法(損益通算・繰越)

投資では必ずしも利益だけではなく、損をすることもあります。

その場合は「損益通算」や「繰越控除」を使うことで、税金を減らすことができます。

損益通算:他の株や投資信託で得た利益と損失を相殺できる制度。

繰越控除:損失を翌年以降(最大3年間)に繰り越して相殺可能。

ただし、これらを利用するには 確定申告が必要 です。

特定口座(源泉徴収あり)でも、損失が出た年は確定申告をしておくと翌年以降に有利になります。

6. 社会保険料・扶養との関係にも注意

投資収益が増えると、思わぬところに影響が出ることもあります。

扶養から外れる可能性

→ 一定額以上の利益が出ると、親の扶養控除の対象外になることも。社会保険料への影響

→ マイナンバー連携の強化により、投資収入が保険料計算に反映される動きも進んでいます。

また、2025年以降は 基礎控除額が48万円から58万円へ拡大予定。

未成年者(子ども名義の投資)でも、年間58万円までは非課税で収益を得られる見込みです。

7. 2025年の注目ポイントと税制トレンド

2025年は、次のような税制議論が進んでいます。

金融所得課税の見直し(20.315%からの改定検討)

超富裕層向け「ミニマムタックス」導入の議論

マイナンバーとの連携による取引透明化の強化

これらの動きは、投資初心者にとっても影響がある可能性があります。

今後も NISA・iDeCoなどの非課税制度を中心に運用 するのが、最もリスクの少ない方法です。

まとめ|「非課税枠」を味方につけて賢く投資を始めよう

投資利益には 一律20.315% の税金がかかる

NISAを使えば利益は非課税

特定口座(源泉徴収あり) なら確定申告不要

損が出たときは「損益通算」や「繰越控除」で調整可能

扶養・社会保険料への影響 にも注意

制度改正が続く2025年は、最新情報を定期的にチェック